「切り上げ」と「切り捨て」とは、数値の端数処理において重要な概念です。この二つの手法は、特に税金計算や価格設定において頻繁に用いられます。今回は、この二つの手法の違い、計算方法、そして実際の使用例について詳しく解説します。

切り上げとは?

切り上げとは、小数点以下の数を、設定した桁数以上の最小の整数に引き上げる処理のことを指します。例えば、3.2を小数第一位で切り上げると、4になります。切り上げは、数値を常に大きくするため、特定の場面で使用されます。

切り上げの計算方法

以下の表は、代表的な切り上げの例です。

| 元の数値 | 切り上げ後の数値(小数第一位) | 切り上げ後の数値(小数第二位) |

|---|---|---|

| 1.01 | 1.1 | 1.01 |

| 2.45 | 2.5 | 2.5 |

| 3.99 | 4.0 | 4.0 |

切り捨てとは?

切り捨ては、指定した小数点以下の数を全て削除する処理であり、同様に小数点以下を取ることができます。例えば、3.7を小数第一位で切り捨てると、3になります。この手法は、数値を常に小さくする目的で使用されます。

切り捨ての計算方法

以下の表は、切り捨ての例です。

| 元の数値 | 切り捨て後の数値(小数第一位) | 切り捨て後の数値(小数第二位) |

|---|---|---|

| 1.99 | 1.9 | 1.99 |

| 2.67 | 2.6 | 2.67 |

| 3.05 | 3.0 | 3.05 |

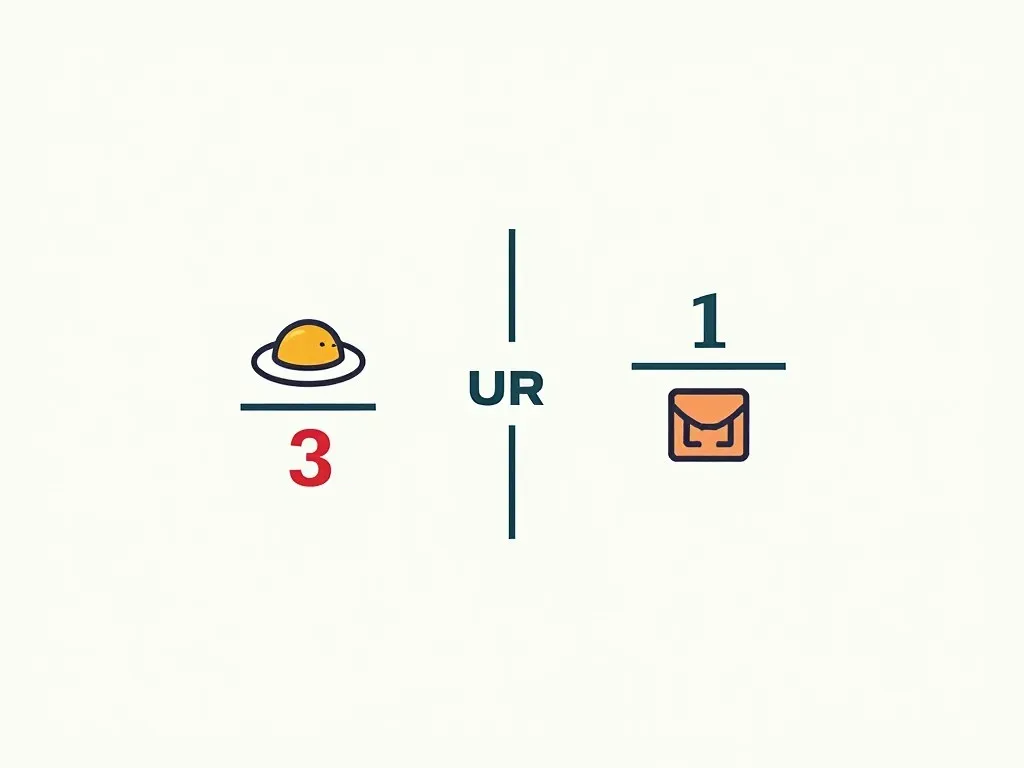

参考動画

切り上げと切り捨ての違い

切り上げと切り捨ての違いは、計算結果に大きな影響を与えるため、正しく理解することが重要です。切り上げは常に数を増加させますが、切り捨ては数を減少させます。特に、価格設定や税金計算では、これらの手法の選択が経済的な結果に直結します。

対比リスト

| 切り上げ | 切り捨て | |

|---|---|---|

| 目的 | 数値を大きくする | 数値を小さくする |

| 小数点処理の結果 | 整数や次の桁に進む | 指定した桁まで保持 |

| 用途 | 税金計算、在庫管理など | 財務報告、予算策定など |

四捨五入との違い

四捨五入は、数値を見た上で切り捨てるか切り上げるかを判断する方法です。例えば、1.5を小数第一位で四捨五入すると2になりますが、切り上げでは1.5を2にし、切り捨てでは1にします。これにより、より精密なデータが得られることが可能になります。

四捨五入の計算方法

ここに四捨五入の簡単な例を示しましょう。

| 元の数値 | 四捨五入後の数値(小数第一位) |

|---|---|

| 1.49 | 1.5 |

| 1.50 | 1.5 |

| 1.51 | 1.6 |

切り上げ・切り捨ての実際の使用例

切り上げと切り捨ては、さまざまなビジネスシーンで使用されます。例えば、以下のような状況でこれらの概念が適用されます。

-

消費税の計算:

- 日本の消費税は、一定の税率が適用されるため、最終的な金額は小数点を含むことが多いです。税計算を行う際にも、切り上げや切り捨てのルールを適用する必要があります。

-

価格設定:

- 商品の価格設定では、端数を除去する際に切り捨てを使用することが一般的ですが、特定のマーケティング戦略によっては切り上げが選ばれることがあります。

-

財務報告:

- 財務状況を透明にするためには、数字の整合性が重要です。これにより、数字が小さくなる切り捨てが多く用いられます。

よくある質問 (FAQ)

Q1: 切り上げを使うべきときは?

切り上げは、資金調達や価格を設定する際によく使われます。特に、顧客に行われる金額の決定においては、数値を大きくする必要がある場合に適しています。

Q2: 切り捨てを用いるのはどのような場合?

切り捨ては、予算管理やコスト削減の場面で役立ちます。また、財務報告での透明性を確保するためにも重視されます。

Q3: 四捨五入と切り上げ・切り捨ての使い分けは?

四捨五入はより柔軟な処理を求められるシナリオで使用される一方、切り上げや切り捨てはより厳密に数値に対して処理を行う場面で使われることが多いです。

参考リンク

この情報は、ビジネスや個人の生活の一部として不可欠ですので、心の隅に置いておいてください。